6月8日,我国首个自营深水油田群——流花16-2油田群累计生产原油突破1000万吨。

作为当前我国南海产量最高的油田群,流花16-2高峰年产量超过400万吨,所产原油可满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗,为粤港澳大湾区经济社会发展不断注入能源动力。

近年来,随着我国首个深水自营油田群流花16-2油田群全面投产,我国已在深水海域勘探开发了12个油气田,深水油气年产量超过1000万吨油当量,我国深海油气领域正成为保障国家能源安全的重要力量。

那么,与陆上油田勘探开发相比,深水油田又有哪些不同之处呢,下面就通过本篇文章来跟石油同学一起了解一下吧~

01 深水开发有哪些难点?

深水有两个层面的含义:

一是工程意义上的深水,目前一般将水深大于300m的油田定义为深水油田,超过1500m为超深水 ;

二是地质意义上的深水,一般指发育于陆坡和海盆深水环境的碎屑岩沉积,以环大西洋被动大陆边缘盆地最为典型,与现今工程意义上的深水区域高度重合 。

深水油田开发难点

01 资源类型及品位差异大

目前被关注的深水区块往往邻近大型富烃凹陷,具有平面多含油气构造、纵向多含油气层组的特点,这些油气藏的规模、类型及品质各不相同,所处的勘探开发阶段也不同,如何统筹考虑资源规划及储量动用,是实现深水区块资源最大化利用的关键。

02 地质不确定性大

受限于作业成本,深水油田钻井少,井距大,地质研究对地震资料的依赖性较强,地质认识存在较强的多解性 。此外,深水碎屑岩作为现今深水区域最重要的储层类型,其沉积基础理论体系尚不成熟,其成因机制、演化过程、构型解释尚存争议,从而进一步强化了地质不确定性 。

03 方案实施要求高

深水油田多采用浮式生产储卸油装置+水下生产系统的工程模式,直接投资高,后续改造空间小,在编制及实施地质油藏方案时,既要考虑短期的开发效益,又要兼顾长期的调整挖潜及滚动接替需求,同时需具备较强的灵活性和抗风险能力,以适应未来可能发生的各种变化。

04 动态优化及调整难

深水油田生产作业需要动用深水船舶,部分作业需要关井作业,直接作业费用高,间接产量损失大。陆上或近海油田常规的生产作业措施,如下泵、补孔、压裂等,对深水油田而言难有经济性,油藏动态优化及调整的空间受限。

02

“海上重器” 护航深水开发

“把装备制造牢牢抓在自己手里,努力用我们自己的装备开发油气资源,提高能源自给率,保障国家能源安全。”2022年4月10日,习近平总书记在海南考察时连线“深海一号”作业平台时强调。

深水装备是建设海洋强国、发展海洋经济的战略利器。要想叩开深水油气勘探开发的大门,装备制造尤为关键。历经10年的发展,中海油研发的诸多“海上重器”,在深水油田的勘探开发过程中发挥了至关重要的作用。

“深海一号”能源站

2021年6月25日,我国首个自营超深水大气田“深海一号”投产,而气田的“心脏”就是由我国自主研发建造的全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站,它由24万个零部件组成,布置了超过200多套油气处理设备,是我国海洋工程装备技术集大成之作。

2022年12月30日,“深海一号”大气田二期工程开工建设。二期工程开发的是陵水25-1油气区,位于海南三亚东南200公里外的近千米水深海域,离“深海一号”能源站约70公里,天然气探明地质储量达500亿立方米。二期工程投产后,整个“深海一号”大气田高峰年产量将由30亿立方米提升至45亿立方米,巩固这一保障我国能源安全的重要气源地。

海基一号

2022年10月3日,由中国海油自主设计建造的亚洲首例300米级深水导管架平台“海基一号”正式投用。

“海基一号”平台位于我国南海东部油田陆丰油田群,是国内首次在300米级水深海域设计、建造、安装的多功能原油钻采平台,集钻井、生产、生活为一体,水深286米,导管架高302米,平台总高度超340米,总重量超4万吨,高度和重量均刷新我国海上单体石油生产平台纪录。

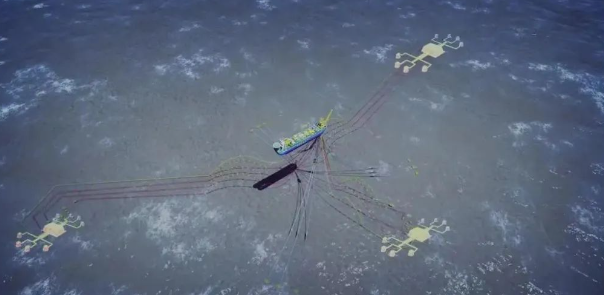

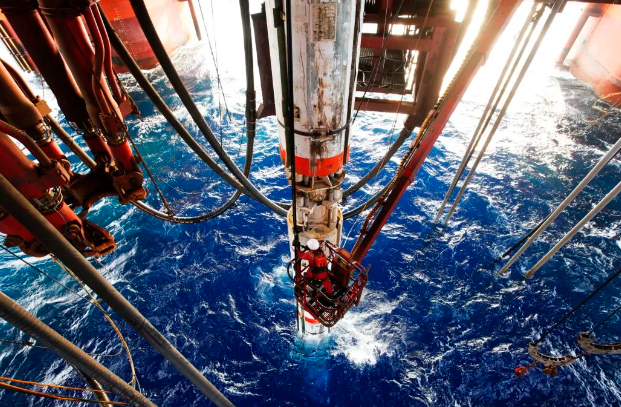

首套深水水下生产系统

2022年9月14日,我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用,标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得重大突破,对打造自主可控的海洋油气装备体系、保障国家能源安全具有重要意义。

深水水下生产系统是高效开发深水、边际油气田的一柄“利器”,主要设施包括水下井口、水下采油树、水下控制系统等。

“璇玑”系统

2022年4月,我国首条旋转导向钻井和随钻测井“璇玑”系统智能化生产线建成投产,我国成为全球第二个同时掌握这两项技术的国家。“璇玑”系统技术研发成功,是石油钻井、测井领域的一项重大技术突破。

“璇玑”系统是打开深海宝藏的一把密钥,是大幅降低油气田开发成本、高效开发海洋油气资源的重要法宝,代表着当今世界钻井、测井技术发展的最高水平。

海油观澜号

今年4月3日,我国首个“双百”深远海浮式风电平台“海油观澜号”安全抵达作业海域。这标志着我国深远海风电关键技术取得重大进展,海上油气开发迈出进军“绿电时代”的关键一步。

03

自主研发 攻克关键技术

在大型深水油气装备建造和应用的同时,我国深水油气勘探开发技术也得到了快速提升。

2006年,中国海油成立深水钻完井研究项目团队,优选年轻技术骨干,利用对外合作机会派往国外深水项目进行学习。面对技术资料和数据的严密封锁,海油人只能选择“偷师学艺”。

“没有先例,我们开创先例!没有标准,我们创建标准!”

凭借这股不服输的劲头,中国海油的海上钻井技术和作业能力实现了从浅水向超深水的跨越,基本掌握了国外石油公司30年累积的常规深水、超深水及深水高温高压整套深水钻探技术的应用,一举打破国外垄断,构建了“国”字号的深水探井钻井技术体系,我国海洋石油的勘探开发能力发生了质的飞跃。

近5年,中国海油深水钻完井团队获各类科技奖励42项,授权专利33项,建立了区域关键技术体系,实现深水钻完井关键技术升级,形成系列钻完井技术体系,具备多海区的钻完井作业和技术支持保障能力。

历经10年的探索,我国水下生产系统自主研发制造也终于破茧成蝶。在“深海一号”大气田建设中,中心管汇、跨接管、海管终端等70余台水下生产关键设备,均由中国海油自主建造。

中国海油还联合多家国内制造厂家和科研院所,成功自主研发了我国首套500米级深水水下生产系统等关键装备,标志着我国深水油气核心装备国产化取得重大突破,实现了首台套国产深水水下生产系统的工程应用,打破了国外长期技术垄断,使我国具备了成套装备的设计建造和应用能力。

我要发帖

我要发帖

暂无评论

暂无评论

热榜

热榜

关注石油同学

关注石油同学  扫码进入移动端

扫码进入移动端